Trovarsi a Lago Agrio significa trovarsi in un’area dell’Ecuador dove si intrecciano diverse dinamiche. Siamo nella provincia amazzonica di Sucumbìos, zona di frontiera che confina a nord con la Colombia e a est col Perù. Lago Agrio, il suo capoluogo, si trova a neanche 20 minuti di auto dal confine colombiano: la migrazione, prima solo dalla Colombia ora anche dal Venezuela, è una di queste dinamiche peculiari. I dati della Caritas locale dicono che se un anno fa venivano ricevute in media 5 persone al giorno, quest’anno il numero è salito a 20 con picchi di 60. A questi sarebbero da aggiungere i dati di UNHCR, del Consiglio Norvegese per i Rifugiati, e delle altre organizzazioni qui impegnate sul fronte dell’accoglienza.

E poi la questione ambientale, la realtà della chiesa locale, la bellezza e le fatiche delle comunità indigene e contadine. Sono tutte variabili che prendono forma insieme, disegnando un quadro a volte difficile da cogliere pienamente, nella sua complessità e diversità. Tante periferie esistenziali che, con la lente del rimanere “In uscita” verso l’altro, diventano un unico centro. E che, dopo quasi due mesi qui, proverò a descrivere e riportare.

Lago Agrio 01

Foto storica dei lavoratori della Texaco nel sito del primo pozzo petrolifero

Era il 1967 quando l’impresa petrolifera statunitense Texaco-Gulf (oggi Chevron) perforó il primo pozzo produttivo nella zona nord-orientale dell’Amazzonia ecuadoriana. Decisero di dargli il nome di “Lago Agrio 01”, traduzione spagnola di “Sour Lake” (“Lago Aspro” in italiano), la cittadina texana al tempo sede della Texaco.

Quella che era una zona isolata e abbandonata, con pochissimi abitanti e qualche missionario immersi nella foresta vergine, diventa nel giro di pochi anni la capitale petrolifera dell’Ecuador. Si generó una forte migrazione interna di ecuadoriani in cerca di lavoro, inizialmente originari della cittá di Loja, nel sud dell’Ecuador. Da qui il nome ufficiale della cittá, “Nueva Loja”, ora centro urbano di circa 80.000 abitanti. Che tutti continuano a chiamare “Lago Agrio”.

Link video: gli oleodotti che costeggiano le strade fuori città.

Piú che nel nome della città, l’influenza dell’industria petrolifera è visibile in un dato: 19 miliardi di dollari. È il valore della causa intentata nel 1993 da alcune associazioni locali, poi ricalcolato a 9,5 miliardi di dollari, definita da più parti come la più grande battaglia legale ambientalista di sempre. Si tratta di una storia giudiziaria lunga e complessa, tra le sentenze arrivate e mai applicate, lo spostamento dei processi fra Stati Uniti e Ecuador, il forte ostruzionismo della Chevron-Texaco e la tenacia degli abitanti nel chiedere giustizia.

Tra questi Donald Moncayo, uno dei responsabili della UDAPT (Union de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – hoy Chevron -), un’associazione che si occupa delle vittime dell’inquinamento petrolifero. È stato Donald ad accompagnarci quando, appena arrivato qui a Lago, insieme ad altri volontari del Servizio Civile ho fatto il “Toxic tour”. Si tratta appunto di un tour guidato nella foresta appena fuori città, per vedere e letteralmente toccare con mano il disastro ambientale lasciato dall’estrazione petrolifera: terreni ancora impregnati di petrolio; piscine con scarti della lavorazione dei pozzi dismessi, ricoperte solo con poca terra; fiumi e falde acquifere gravemente inquinati; tracce di piombo nel sangue degli abitanti; percentuali di morti per cancro elevatissime. Il risultato di un operato della Chevron-Texaco che non applicava neanche le minime procedure di sicurezza per l’ambiente.

Link video: Donald ci mostra lo stato dell’inquinamento della foresta scavando qualche centimetro di terreno.

(attivare i sottotitoli in basso a destra)

L’estrazione continua oggi con la Petroecuador, la compagnia nazionale, che offre qualche garanzia in più per quanto riguarda la coesistenza dell’industria con il territorio amazzonico. Ma l’impatto resto alto.

Donald Moncayo davanti ad una piscina di fanghi petroliferi

camini che bruciano il gas in eccesso nel campo d’estrazione della Petroecuador

materiale per la sensibilizzazione sul danno ambientale in Sucumbìos

Pueblos originarios

Laboratorio di sensibilizzazione sulla questione di genere in una comunità indigena Quechua

Tra i più colpiti da questa distruzione ci sono i popoli originari, vista anche la loro particolare relazione con l’ambiente. Che è identificato come Pachamama, “Madre Terra”. E qui non è solo un esercizio retorico: spesso, durante il Toxic tour, Donald ci faceva riflettere su come provocare un simile danno ambientale significhi, per ogni indigeno, l’equivalente di vedere uccisa la propria madre. Con secoli di coesistenza sostenibile alle spalle, la Pachamama è per le comunità indigene fonte naturale di sostentamento e protezione, una casa comune. Una madre, appunto. Vederla distrutta e inquinata è di una violenza paragonabile a quella di un omicidio.

Tra Sucumbìos e Orellana (una provincia confinante) vivono 8 nazionalità di popoli indigeni: Quechua (Kichwa), Siona, Secoya, Shuar, Cofán, Awa, Waorani e i “Non contattati” (Taromenane e Tagaeri). Sono tutti integrati nella realtà rurale e/o urbana del paese tranne i “Non contattati”, che continuano a vivere secondo i costumi antichi, non avendo contatti con la società moderna. E rifiutandoli, anche violentemente, se ricercati da fuori. L’unica forma di comunicazione che accettano con la civiltà esterna è mediata dai Waorani, che per loro fanno da tramite. I Waorani e i Non contattati sono anche gli unici che possono capirsi, perché ciascuna nazionalità parla una lingua diversa dall’altra.

La Chiesa qui porta avanti un lavoro specifico insieme alle comunità indigene, con pastorali apposite in ogni diocesi e vicariato apostolico. Centrali sono le visite e la celebrazione della messa, che possono avere anche risvolti curiosi. Come quando i volontari della pastorale indigena di Sucumbìos mi raccontavano di quel sacerdote diocesano che, non abituato al lavoro con gli indigeni, andò a visitare la sua prima comunità. Una volta arrivato nella cappella si rese subito conto, tra il sorpreso e l’infastidito, che il tabernacolo non era posizionato in alto, unito al muro. Era fissato a terra. Chiese spiegazioni e gli risposero che l’avevano semplicemente messo nel posto che ritenevano più rispettoso e degno: il più possibile vicino alla terra, alla Pachamama. Mentre l’elevarlo avrebbe avuto meno significato per loro, ai fini di veicolarne l’importanza.

Caffè, cacao e quinoa

Misurazioni in una piantagione di cacao sperimentale per l’introduzione di nuovi innesti

In un’uscita di lavoro nella vicina provincia del Napo abbiamo visitato una comunità Quechua di contadini e partecipato con loro ad un incontro di formazione. Sono coltivatori di cacao e caffè, membri di una delle comunità beneficiare del progetto della Ong Cefa, di cui faccio parte come volontario di Servizio Civile. La formazione verteva sull’uguaglianza di genere: ci siamo divisi tra uomini e donne in due momenti di condivisione libera, guidata da un formatore. La discriminazione e la violenza, specialmente nei contesti rurali, è un problema serio, correlato anche ai numerosi casi di maternità adolescenziale.

Il progetto di Cefa, portato avanti con altre Ong partner, tratta di sviluppo rurale integrale e quindi anche di questi ed altri aspetti. In particolare, riguarda le filiere del cacao, del caffè e della quinoa, nelle diverse questioni di tipo produttivo, organizzativo e di commercializzazione che toccano le 45 associazioni di produttori interessate dal progetto, distribuite su 7 province.

Il fulcro del lavoro per noi due serviziocivilisti di Cefa in questo primo periodo sono state le visite ai centros de acopio delle province vicine, i centri di raccolta gestiti dalle associazioni. Ogni associazione raccoglie molti piccoli produttori, che da lontano portano il cacao e il caffè (la quinoa è coltivata solo nelle province andine) al centro di raccolta per la lavorazione. Il solo associarsi per i contadini è stata una svolta decisiva: ha permesso loro di avere più potere contrattuale nel negoziare prezzi di vendita più giusti direttamente sui mercati, svincolandosi dagli intermediari.

L’industria petrolifera ha avuto forti ripercussioni anche sul lavoro dei contadini. Il cacao e il caffè coltivati nell’area di Sucumbìos presentano livelli di cadmio molto alti, che impediscono di essere in regola con l’esportazione nell’Unione Europea. Una parte della componente produttiva del progetto riguarda proprio la riduzione di questo metallo, per garantire la commercializzazione anche verso l’estero.

¡Adios padresitos!

La cattedrale

La casa dove viviamo qui a Lago è in pieno centro città, a due passi dalla cattedrale intitolata a “Nostra Signora del Cigno”. Quello di Sucumbìos è un vicariato apostolico ben strutturato, composto da diverse parrocchie urbane e una maggioranza di comunità rurali, spesso isolate. È dentro alla cattedrale che ho conosciuto Guismar, giovane impegnato nella comunità e responsabile della pastorale giovanile della regione amazzonica. Con lui sono entrato nel gruppo della pastorale penitenziaria: due volte a settimana, spesso accompagnati dal vescovo Celmo Lazzari (brasiliano, ma di origini italiane), si va in visita al carcere di Lago per tenere incontri di condivisione a partire dal Vangelo e per la messa coi detenuti. Come per il giovedì santo, che abbiamo celebrato in uno dei padiglioni del carcere. Alla fine della messa rimango in chiacchiere con Jorge Adriano, detenuto di 31 anni, che mi chiede qualche informazione sulla mia chitarra. Scopro da lui anche alcuni dettagli in più sulle condizioni del carcere: nonostante gli ampi spazi aperti per la socialità, le celle da 4 sono abitate da 10 persone e i pasti non sono sempre sufficienti nella quantità. Le guardie penitenziarie poi non sono molte, spesso si verificano episodi di violenza tra detenuti.

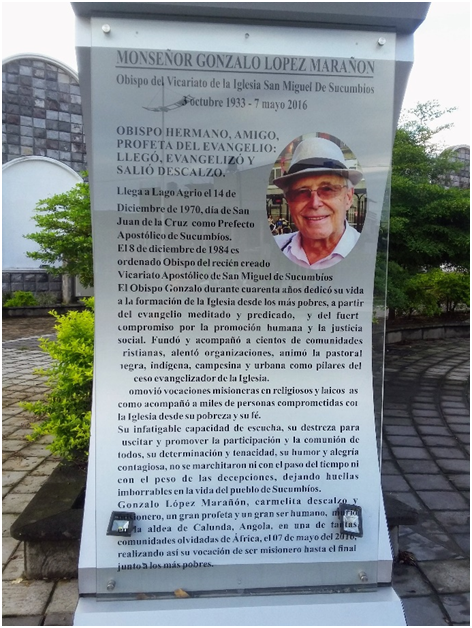

Pannello dedicato a mons. Gonzalo con biografia

Grazie al servizio e alla conoscenza della comunità, che mi ha accolto come farebbe una famiglia, sono anche entrato più a fondo nella storia del vicariato. Con l’inizio dell’estrazione petrolifera iniziò anche l’incarico come vescovo di Sucumbios per monsignor Gonzalo Lopez Marañon, carmelitano spagnolo. La Lago dei primi anni ’70 era una società embrionale, con difficoltà profonde e di ogni tipo. E la Chiesa, come nelle realtà più povere del mondo, svolgeva i compiti tipici di uno stato (al tempo ancora assente), dall’educazione alla sanità. Insieme agli altri padri carmelitani, parroci nelle varie parrocchie, mons. Gonzalo vide fin da subito la necessità di dare un taglio fortemente sociale alla sua azione pastorale. Non per ideologia, ma per la certezza di vedere nella povertà, in tutte le sue forme, una categoria teologale prima che sociologica. La certezza di vederci un Dio vivo. Con la compartecipazione attiva dei laici, messi davvero al centro della vita pastorale, vengono così creati e strutturati, per mano del vicariato, la caritas locale, un centro per i diritti umani (attivo in particolare sul fronte della migrazione), una stazione radio – tutt’ora la più popolare della provincia, al tempo strumento centrale nel garantire l’istruzione a distanza nelle comunità più isolate con programmi specifici – e la Federazione delle donne, un punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza verso tutte le donne vittime di discriminazione e abusi.

Nel 2010, dopo 40 anni di lavoro pastorale in Sucumbìos, mons. Gonzalo riceve una lettera dal Vaticano: nel ringraziare per l’operato decennale, viene chiesto al vescovo di lasciare il vicariato perché «la visione pastorale portata avanti non sempre è stata conforme con l’esigenza pastorale della Chiesa». La congregazione degli Araldi del Vangelo viene designata come amministratrice del vicariato. Un gruppo dai tratti fortemente conservatori, identitari e pre-conciliari, che dà una svolta drastica all’orientamento pastorale. Gran parte della popolazione non apprezzò questo cambiamento radicale, tanto che ci furono manifestazioni contro gli Araldi. Allo stesso tempo, alcuni settori della chiesa locale sembravano accogliere con entusiasmo la venuta della nuova congregazione: «Si dedicavano più al sociale che ad evangelizzare: i carmelitani organizzavano scioperi per reclamare acqua potabile, luce..»; «Dicevano anche che i miracoli non esistono»; «Loro vogliono una Chiesa liberale, non vogliono una Chiesa cattolica, apostolica, romana e piramidale». Sono i commenti raccolti da alcune interviste fatte in quegli anni, rispettivamente ai membri del gruppo della Rinnovazione Cattolica Carismatica e del Comitato di appoggio agli Araldi.

Si generarono addirittura una serie di forti scontri di piazza tra queste “fazioni” di fedeli. Roma decise di intervenire di nuovo: da un lato vennero rimossi gli Araldi del Vangelo e dall’altro anche tutti gli altri padresitos carmelitani delle varie parrocchie. Mons. Gonzalo intanto, ospitato dai carmelitani di Quito, iniziò un digiuno per chiedere la riconciliazione tra i fedeli. Andò poi missionario in Angola, dove morì nel 2016.

Le ferite lasciate da questa storia di divisione sono ancora vive nella comunità, che va verso il Sinodo dell’Amazzonia indetto da Papa Francesco per questo ottobre. Il tema è “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”e la sensazione è che parlerà molto, a tutti.

La Pasqua è già passata ma il tempo pasquale no, quindi posso ancora farvi gli auguri. Feliz Pascua, que les vaya bien! Hasta pronto!

Davide